EX-FC100 のバックアップ(No.1)

- 分類

- デジカメ

- メーカー・ブランド

- カシオ

- 製品リンク

- カシオ デジタルカメラ オフィシャルWEBサイト | 製品情報 | EX-FC100

- 購入店

- Bicカメラ

HIGH SPEED EXILIM EX-FC100

ポケットサイズの沈胴式コンパクトデジカメ。2009年春モデル。

秒間30枚の高速連写と、光学5倍ズームが特徴。広角端は37mmまでなので、いわゆる広角撮影には向かない。

画素数は910万画素。1000万画素を超えるモデルが多い2009年春の新作の中では、比較的おとなしい。

もっとも、画素数は多ければいいというものではないので、デメリットとは言えない。

撮影用の細かな設定はなく、フルオートで撮るデジカメ。シャッター速度や絞りの設定はない。

ムービーは1280x720(30fps)が撮影可能。音声はモノラル。

210fpsから最高で1000fpsのハイスピード撮影もできる。ハイスピード撮影時は音声の録音は不可。

高速連写が何より最大の特徴で、連写性能を活かした機能がおもしろい。他のコンパクトデジカメでは難しい写真も簡単に撮ることができる。なかなか遊べるデジカメだと思う。

カジュアルに“シャッターを押すだけ”な撮り方をしているので、技術的なレビューは他のサイトを参照ください。

購入の理由

メインに使っているデジカメは、パナソニックのLUMIX DMC-LX3 。フルマニュアル,フルオートのどちらでも使えて、明るいレンズが特徴のデジカメ。

。フルマニュアル,フルオートのどちらでも使えて、明るいレンズが特徴のデジカメ。

LX3はコンパクト機に分類されるけど、比較的サイズが大きくて、ポケットに入れて持ち歩くのは難しい。

そこで、ポケットカメラとして、ソニーのCybershot DSC-T9 を使っていた。屈曲式で高速起動が特徴の、お手軽デジカメとして便利な機種。

を使っていた。屈曲式で高速起動が特徴の、お手軽デジカメとして便利な機種。

T9は買ってから3年。そろそろ置き換えてもいい頃。

そこで、2009年春モデルの中から、新しいコンパクト機を選ぶことにした。

購入時のチェックポイント

目的は「Cybershot T9の代わりになる、ポケットサイズのデジカメ」。

主な用途はメモ取り。思いつきでふっと撮るなど。日常的に持ち歩くことが前提。

メディアはSDかメモリースティック*1。

価格は不問。カメラの選択肢を価格で制限するのは間違ってると思う。

より細かい要求としてはこんなところ。

- LUMIX LX3を補完,フォローする事ができる機能や性能があること。

- 携帯性を重視。

- 高速起動。

- メモ用なので、フルオートでそこそこ撮れること。

- 素早く手軽に撮るために、操作性が良いこと。

- 三脚穴は金属製がいい。一脚好きで、よく一脚つけたまま動き回るので。

- 接写や小物撮影のために、マクロでなるべく寄れるものがいい。ただ、LX3で1cm接写ができるので、あまり重視はしない。

はじめに検討していたのは、T9の後継機になるCybershot DSC-T900。

LX3に対するメリットは大きくないけど、携帯性が良くて超高速起動が便利。不満点も少ない。

ところが、実機を触ってから決めるつもりで店に行ったら、カシオのスペースで応援販売員、つまりメーカーの営業員に捕まった。

応援販売員、強いね。

不満な点はいくつかあったけど、上手い説明に乗せられて、EX-FC100を購入。

使ってみて

まず真っ先に感じたのは、AF性能の弱さと暗所での弱さ。暗所の弱さは、写りが悪いというものではなくて、写るけど合焦しにくい。

AFは弱い

AFが弱くてフォーカスがうまく合わないことが多い。

スポットAFのみで、マルチポイントAFを持っていないのが一番の原因かもしれない*2。

フォーカスフレームは小さめ(中央の白い四角)。フォーカスフレームを外れたものは、AFの測定対象にならない。

フォーカスポイントが狭いことに加えて、フォーカスフレーム内の色が同系色だと、AFでフォーカスが合うことはほとんどない。撮影範囲全体では変化のある被写体でも、フォーカスフレーム内の変化が少ないとダメ。人目でははっきりとした変化がるようなものでも、同系の色だと合焦しない。

特に暗い色が苦手。黒を苦手とするコンパクト機は多いけど、EX-FC100は茶色や灰色でもフォーカスが合わないことがある。

赤色も苦手のようで、フォーカスフレーム内に赤色の面積が多くなると、白や黒など他の色ではっきりとした変化があるものでもフォーカスが合いにくい。

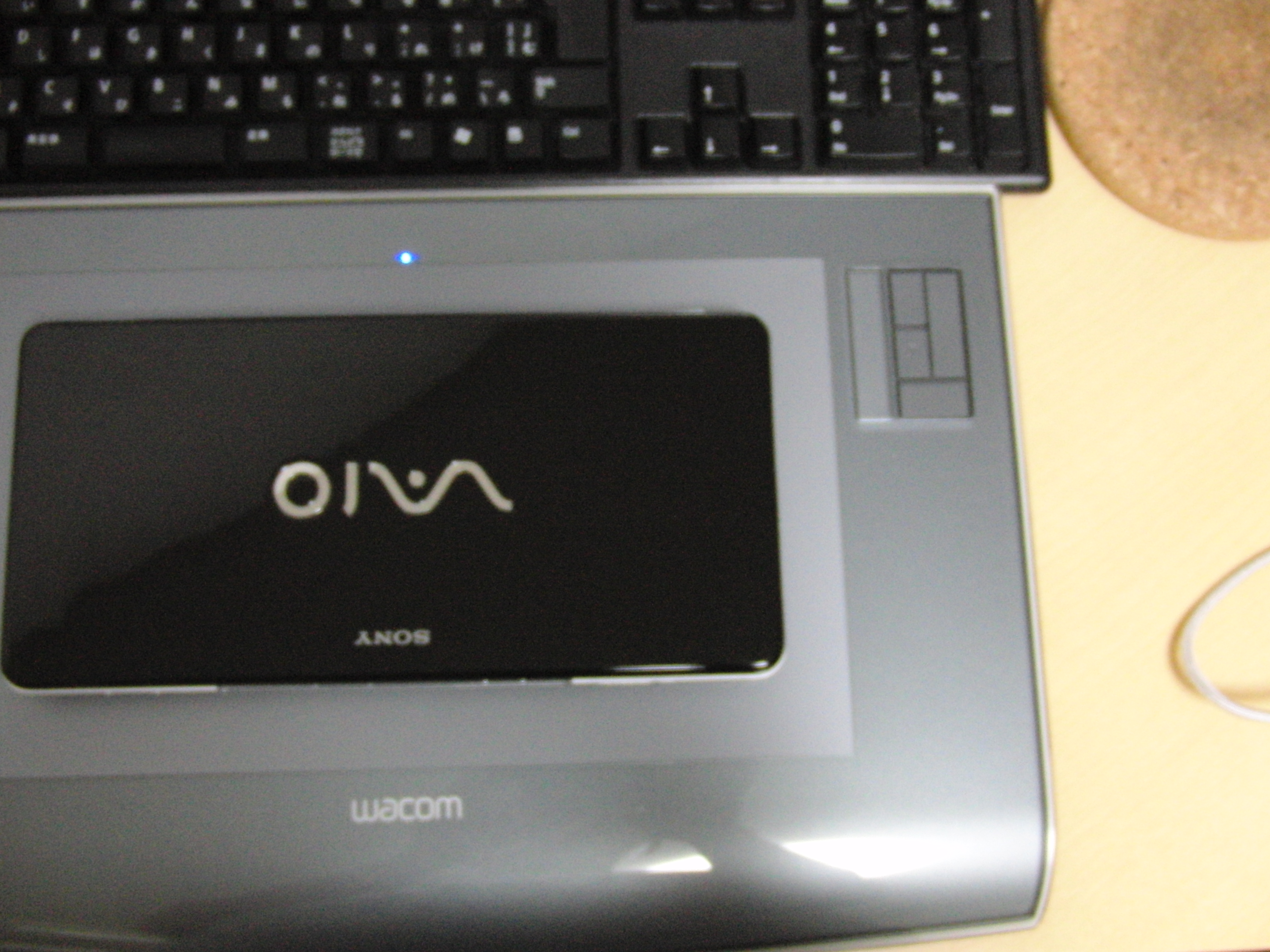

たとえば、次のような被写体はフォーカスがほとんど合わない。

被写体は、ソニーのVAIO type P(黒)。フレームの中心は、VAIOロゴの右の天板スペース。光源は蛍光灯2灯。

(HIGH SPEED EXILIM EX-FC100 / ISO感度 800, SS 1/13s, F3.6)

フォーカスフレーム内がほとんど黒だったので、ピントが合わずにボケてしまっている。

同じ条件で、別のデジカメで同じ構図になるように撮ってみた。設定はフルオート。

(Cybershot DSC-T9 / ISO感度 320, SS 1/5s, F3.5)

AFが少し迷うけど、合焦した。DSC-T9は、フルオートで撮るとマルチポイントAFになる。フォーカスフレームは大きめ。

(LUMIX DMC-LX3 / ISO感度:400, SS:1/20s, F2.2)

ほとんど迷わずに合焦。LX3は、フルオートのiAモードのときは、被写体に応じて自動でフォーカスフレームのサイズが変わる。

下のものは、赤色のサイコロを撮ったもの。マクロ撮影。

(HIGH SPEED EXILIM EX-FC100 / ISO感度 250, SS 1/80s, F3.6)

フォーカスフレーム内に白の文字や角の反射光が含まれているのに、赤色が多いと合焦しない。

(HIGH SPEED EXILIM EX-FC100 / ISO感度 250, SS 1/80s, F3.6)

何度かフォーカスを合わせなおすと、うまくピントが合うこともある。

AFの動作は高速。

常時ピント合わせをするAFなので、シャッターボタンを半押ししたときの合焦は速い*3。

その反面、ピント合わせをあきらめるのも早い。一度試して合焦しなかったら、すぐにフォーカスフレームが赤色になる。再試行はしない。

追尾AF

AF設定に「追尾AF」があるけど、これはフォーカスロックをサポートする程度の機能でしかない。

シャッターボタンを半押ししてフォーカスロックをしたときの被写体に合わせて、フォーカスフレームが動くだけの機能。LUMIXシリーズに搭載されている「追っかけフォーカス」*4のような機能とはまったく違うもの。

フォーカスロックが自然にできる人には不要で、カメラ初心者にとっては大したサポートにならないという、なんとも微妙な機能になっている。

ISO感度は上がりやすい

オートに設定していると、ISO感度はかなり上がりやすい印象。

室内で撮ったときは、ほとんどISO-800固定。電源が入っている液晶モニタ*5にレンズを向けてもISO-400くらい。

さすがにISO-800になると、等倍表示ではノイズが少し気になる。印刷用には少し厳しいかもしれない。

ブログなどに使う素材としてなら、大きく撮って縮小するなどの加工をすれば大丈夫。

屋外では、たいていはISO-100〜200くらいになる。このくらいの感度なら、ノイズはあまり気にならない。

ISO感度の上限は1600。オートの場合は、通常の1枚撮影なら800まで。撮影モードによっては、オートでも1600になることはある。

通常の撮影では、ISO-1600はノイズが多くて使いにくい。

しかし、HS手ブレ補正を併用すると、デジタル処理でノイズが大幅に減るので、そこそこ実用になる。

オートホワイトバランス

実物と比べて、色が鮮やかに出やすいように感じた。

明るめでやや派手。

現実の色とは違ってくるけど、あとから見たときの印象はいいかもしれない。

太陽光下では、大きくずれたホワイトバランスになることはなかった。

日陰や暗いところでは、青や緑に色が偏ることがあった。

起動と終了の速度

遅い。

妥協したポイント。

電源ボタンを押してから撮影できるようになるまで、およそ3秒。気になるレベルの待ち時間。

屈曲式で高速起動がウリのDSC-T9より遅いのは仕方がない。しかし、およそ3秒というのは、沈胴式の中でも遅い部類。

ホールドしてから撮影までに間が空く。それに加えて、AFに癖がある。

止まっている被写体なら問題にはならないと思うけど、動いているものを撮るときには障害になるかもしれない。

終了のときにかかるのも、起動と同じくらい3秒ほど。連写のあとは、保存が終了していても、終了に5秒以上かかることがあった。

起動,終了ともに時間がかかるので、いまひとつテンポが悪く感じる。

手ブレ補正

EX-FC100の手ブレ補正は、イメージセンサーシフト式。レンズシフト式の補正と比べると、ゆがみが少なく画質が劣化しない。また、シフトレンズが不要なので暗くなりにくいというメリットがある。

手ブレ補正の利きは強力。シャッター速度があまり上がらないような暗いシーンでもあまりブレない。

室内で蛍光灯くらいの明るさがあれば、ISO感度は800まで上がるものの、手ブレした写真はほとんどできなかった*6。

イメージセンサーシフトは、手ブレ補正方式としては後発なので初期の頃は性能が低いものもあったけど、EX-FC100はまったく文句のないレベル。

HS手ブレ補正

高速連写機能を使った手ブレ補正機能。

シャッターを切ると高速連写をして、撮影した画像を元に、ブレのない写真を合成する機能。

通常の手ブレ補正機能と併用が可能。

連射と合成をするため、1枚撮るのに数秒かかる。連写と同時使用はできない*7。

連射を使った他の機能と同様に、撮影範囲が少し狭くなる。

もともと手ブレ補正が強いEX-FC100だけど、それでもブレる時に威力を発揮する。夜の暗いところでもきっちりと写る。

スナップ写真のような撮り方ならブレることはほとんどなく、三脚は不要に感じるほど。

被写体ブレにも使えるが、合成して写真を作るという仕様のため、被写体の動きが大きいと、手ブレとは違ったパターンでぼやけた写真になることがある。

光量が十分なら、被写体ブレに対してはHS手ブレ補正より、連写モードで撮った方がよさそう。

HS夜景

「HS手ブレ補正」と似たような機能で「HS夜景」モードがある。

基本的な動きは同じ。高速連写で撮った画像を合成して、ブレの少ない写真にする。

でも、こっちはあまり効果があるようには思えなかった。「HS手ブレ補正」で十分カバーできる内容。

何度か使ってみた感じでは、「HS手ブレ補正」はISO1600まで自動で感度が上がるのに対して、「HS夜景」はISO800までで止まる。その分、「HS夜景」の方がノイズは少ない。

しかし、感度が低いのでシャッター速度が遅くなり、手ブレや被写体ブレが起きやすいように感じた。

高速連写

EX-FC100最大の特徴ともいえる、1秒間に最高30枚まで撮影できる高速連写機能。

- 連写速度は次の中から選択。

オート,3枚/秒,5枚/秒,10枚/秒,15枚/秒,30枚/秒。オートの場合は、露出不足にならない範囲で速度が変動する。

- 連写モードにすると、1枚撮影モードと比べて撮影範囲が少し狭くなる。

- 保存できるサイズは6M(2816x2112)まで。

1枚撮影モードで6Mより大きな設定にしている場合は、連写モードにすると自動で6Mになる。

- シャッター全押し前記録枚数を、0〜25枚で設定できる(パスト連写機能)。

たとえば、パスト連写枚数を10にしておくと、シャッターを全押しするより前の10枚から保存される。

シャッター半押し状態でも画像を保持するので、バッテリーの消費は早そう。

- 最大連写枚数を5〜30枚から選択可能。

30枚より少ない設定にする理由は思いつかない。

連写できる時間は、連写速度×最大連写枚数。連写速度が10枚/秒で最大30枚撮影なら、最長3秒間連射することができる。

連写は動きのあるものを撮るときに便利。

動いていてフレームの中の位置が定まらない被写体を撮るとき、連写で撮れば“下手な鉄砲数撃ちゃ当たる”的な感じで、撮ったうちの何枚かはうまい構図になっているものがある。はず。

1/1000秒を超える高速シャッター

連写モードの一番のメリットは、シャッター速度が大幅に上がることだと思う。

光量が十分にあるなら、発光していない普通の被写体でも、シャッター速度が簡単に1/1000秒を超える。レンズ口径の小さなコンパクト機では、なかなか見ないシャッター速度。

シャッター速度を速くするのは、単純だけど最も基本的なブレ対策。EX-FC100には強力な手ブレ補正機能があるとはいえ、「ブレる間もない」方がはるかに強力。

高速連写で撮ると、動いているものでも被写体ブレのない、きっちりと止まったシャープな写真になる。

フルオート機のEX-FC100ではシャッター速度を変える方法が他にないので、連写する必要がないときでも、シャッター速度を変える目的で連写を使っている。

被写界深度の変更

絞りやシャッター速度は変えることができない。完全にフルオート撮影用の機体。

フルオート機で被写界深度を変えて背景をぼかすには、ズーム倍率を上げるのが定番。

EX-FC100では高速連射を使うと、被写界深度を浅くすることもできる。

絞りが開放ではないときは、連写モードにするとシャッター速度が上がって絞りが開く。そのため、被写界深度が浅くなって、背景が強くぼける。

(ISO感度 100, SS 1/250s, F8.5, 37mm)

1枚撮影した桜。広角端で撮影。花までの距離は5cmくらい。

(ISO感度 100, SS 1/1250s, F3.6, 37mm)

上の写真と同じ位置から高速連写で撮影。撮影範囲が狭くなるのは連写モードの仕様。

シャッター速度が大幅に上がってF値が下がったので、被写界深度が浅くなって背後のぼけ具合が強くなった。

ただし直接絞りを変えているわけではないので、光量が少なくてすでに絞りが開ききっているときは、連射にしても被写界深度は変わらない。

ハイスピード動画撮影

最高1000fpsのハイスピード動画撮影ができるのも特徴の1つだけど、試しに数回撮ってみただけで、まったく使ってない。

そもそも、通常スピードの動画撮影も使ってない。

撮影するネタがないのが一番の理由。

設定や操作

設定が分散していて、いまいちわかりづらい。あまり整理されていない印象を受ける。

設定項目が「SET」ボタンと「MENU」ボタンに分かれているのが混乱の元。

いちおう、画像サイズや露出補正など、よく使う機能は「SET」ボタンに集まっている。

でも、スローモーション設定など、あまりよく使わないような機能も「SET」ボタンに割り当てられている。

そして、良く使うはずなのに、アクセス性が悪い設定項目もある。

フラッシュ発光設定は「SET」メニューの中にある。

いちおう、方向ボタンの「↓」を押せば、フラッシュ発光設定を開くことができるけど、「SET」メニュー内のショートカットになっているだけ。

「SET」メニュー内にあるので、「↓」を押してフラッシュ設定をすると、直前に設定した「SET」メニュー項目からカーソルが移動してしまうのが面倒。

セルフタイマーは「MENU」の「撮影設定」内にある。良く使う機能な気がするけど、アクセス性が良くない。

方向ボタンの左右キーに割り当てることはできる。

方向ボタンの左右キーは、設定で機能を割り当てることができるけど、ここに露出補正がない。

割り当てることができるのは、測光方式,セルフタイマー,顔検出機能のON/OFF,割り当てなし。

露出補正は、顔検出機能のON/OFFなんかより、よっぽど頻繁に使う機能だと思うけど、選択できない。

「SET」メニュー内に露出補正があるから、それで十分と判断したのだろうか。

電源スイッチ設定

標準では、「撮影」ボタンや「再生」ボタンでも電源が入るように設定されている。

これは“無効”にして使ったほうが良さそう。

電源ボタンと違って、「撮影」ボタンや「再生」ボタンは少し出っ張っていて簡単に押されてしまう。手や物が軽く当たっただけでも電源が入ることがあった。

鞄の中に入れると、ちょっとしたはずみで電源が入ってしまって危ない。

三脚穴

妥協したポイント。

残念ながら樹脂製。

一脚つけて動き回ることがあるので、三脚穴は金属製のほうがよかった。

電池/SDカード蓋と三脚穴が近いので、三脚をつけると蓋は開けられない。

本体に埋まるような蓋になっているので、三脚を取り付けるときに蓋が開くようなことはなかった。

まとめ

高速連写が面白い。フルオート機で自由度が少ないことと、AFに癖があるという問題はあるものの、それを補うだけの面白さがある。

他のデジカメでは難しい画像が簡単に撮れるし、1/1000秒を超える高速シャッターはいろんな用途に使えてかなり便利。

手ブレ補正が強力なのもいい。多少暗い状況でもしっかり撮ることができる。

暗い場所ではAFが合焦しにくくなるけど、手ブレ補正と高速連写を使えば、かなり幅広い状況に対応できそう。

ポケットサイズで持ち運びに便利なのが、このメリットをさらに伸ばしている。

撮ってて楽しいデジカメだと思う。

外部リンク

【新製品レビュー】カシオ「HIGH SPEED EXILIM EX-FC100」